Was sind Aitiologien?

Georg Toepfer

12.03.2025

Der Begriff der Aitiologie stammt aus der Mythenforschung der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Tübinger Theologe, Philosoph und Historiker Albert Schwegler spricht 1853 im ersten Band seiner Römischen Geschichte vom „ätiologischen Mythus“ und versteht diesen als eine Erzählung, die etwas empirisch Gegebenes – wie eine lokale Tradition oder einen Eigennamen – „erklärt und ursächlich begründet“.[1] Der Erklärungsgrund, der in einer entfernten Vergangenheit liegt, sei dabei ein „frei ersonnenes“ Ereignis, also fiktiv. Schwegler bezeichnet die ätiologischen Mythen als die „ältesten […] Versuche historischer Hypothese“.[2] Dieses Verständnis von Aitiologien als eine besondere Form der Mythen wird von verschiedenen Autoren des 19. Jahrhunderts aufgenommen und diskutiert. Der Basler Klassische Philologe und Althistoriker Franz Dorotheus Gerlach schließt an die Bestimmungen Schweglers an und definiert die Aitiologie 1860 darüber, dass sie „eine Erklärung für eine sonst unbegreifliche Erscheinung“ liefere.[3] Aitiologien werden seitdem als Erzählungen verstanden, die kontingente Phänomene erklären und dabei nicht selten auch rechtfertigen – unter Verweis auf eine lange zurückliegende fiktive Begebenheit.

Bei den älteren Aitiologien, die im mythischen Denken verwurzelt sind, ist der fiktive Charakter der Erzählungen und besonders des behaupteten Ursprungspunktes meist sehr deutlich. Die Aitiologien sind in den Alltagswelten der Menschen verankert und bilden daher auch deren Vielfalt und Multiperspektivität ab; verschiedene Aitiologien können gleichermaßen gültig sein, obwohl sie sich widersprechen. Die spätere Geschichtsschreibung grenzt sich von dieser Fiktionalität und Diversität der Aitiologien ab und ist bemüht, deren onomasiologische Fehlschlüsse aufzudecken. Die Grundstruktur der Aitiologie, Begründungen aus Ursprüngen zu liefern, findet sich aber auch in der Historiografie. Dabei gilt die Argumentation über postulierte „Ursachen“ (aitia) in der älteren Geschichtsschreibung einerseits als Beitrag zur Befreiung von einem durch normative Fragen bestimmten Diskurs und damit zur wissenschaftlichen Objektivierung des Dargestellten, andererseits als ein Verfahren, das selbst Orientierung in existenziellen Fragen und Rechtfertigung für Bestehendes liefern kann. Die Tendenz zur Objektivierung durch Konzentration auf kausale Fragen wurde ganz am Anfang der abendländischen Geschichtsschreibung bei Thukydides ausgemacht. Thukydides hatte sein Verfahren und seine Begrifflichkeit offensichtlich aus der zeitgenössischen Medizin entlehnt, in der die wahren Ursachen einer Krankheit von den bloßen Symptomen unterschieden wurden. Indem dieser Ansatz auf historische Fragen wie die Ursachen eines Krieges übertragen wurde, etablierte sich die Geschichte durch den Verzicht auf die Frage nach Schuld und Verantwortung also unter „Loslösung von der rechtlich-moralischen Sphäre“ als ein „Bereich selbständiger, naturhaft wirkender Kausalität“.[4] Zugleich sind die Fragen nach den Ursachen, und noch mehr deren Antworten, vielfach nicht nur wissenschaftlich motiviert, sondern erfüllen weltanschauliche und orientierungsstiftende Funktionen. Die „Wahrheit des Mythos“, besonders des aitiologischen Mythos, wurde allgemein darin gesehen, die bestehenden Verhältnisse zu rechtfertigen und zu stabilisieren.[5]Aitiologien befriedigen insofern eher ein „Lebensbedürfnis“ als ein „Kausalitätsbedürfnis“: Sie „fixieren und legitimieren“ bestehende oder politisch gewünschte Verhältnisse, indem sie diese auf ursprüngliche Ereignisse oder schöpferische Akte zurückführen.[6]

Trotz dieser verbreiteten Funktionen von Aitiologien hat sich in der Forschung ein weiter, die näheren Verhältnisse offenlassender und damit relativ vager Begriff von Aitiologie etabliert. Dies zeigt sich in den Einträgen zu ›Aitiologie‹ in den einschlägigen Lexika und Handbüchern der letzten Jahrzehnte: Aitiologien bestehen in der „Angabe eines Grundes, einer Ursache für eine andere Wirklichkeit“, so 1961 das Kleine theologische Wörterbuch.[7] Andere formulieren es ähnlich: Aitiologien bestehen in der „Angabe der Ursache für einen empirisch faßbaren Sachverhalt“, heißt es 1988 im Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe.[8]Der Neue Pauly von 1996 bestimmt Aitiologien als „Erklärung des […] Ursprungs eines die Gegenwart des Autors und die seines Publikums betreffenden Phänomens“.[9] Es muss in Aitiologien aber nicht nur um Erklärung gehen, sondern es können gleichermaßen Rechtfertigungen in ihrem Zentrum stehen: Aitiologien sind ein „Instrument […], das Werden einer sozialen Ordnung zu rechtfertigen“, formuliert das Handbuch Religion in Geschichte und Gegenwart 1998.[10] Eine starke Verbindung von Erklärung und Rechtfertigung ist insgesamt für viele Aitiologien kennzeichnend.

Eine engere Bestimmung des Begriffs hat Susanne Gödde vorgenommen, die Initiatorin und Sprecherin der seit 2023 bestehenden Berliner Forschungsgruppe Aitiologien. Figuren und Funktionen begründenden Erzählens in Wissenschaft und Literatur. Im Exposé zu einem ersten Workshop dieses Arbeitskreises zur Aitiologie aus dem Jahr 2018 formulierte sie:

Das Konzept der Aitiologie bezeichnet […] ein […] narratologisches Muster: die nachträgliche Erfindung eines Anfangs, eines Ursprungs, eines Grundes oder einer Begründung für etwas in der Gegenwart Vorhandenes […]. Aitiologien verbinden in irritierender Weise den Anspruch auf Historizität mit dem Moment der Fiktion, den Gestus des Beglaubigens und Legitimierens mit dem Potential der Pluralität, schließlich die Inszenierung von Kontinuität mit der Diagnose des Bruchs oder des Sprungs.[11]

Es sind danach drei Verbindungen, „irritierende“ Verbindungen, die Aitiologien herstellen: erstens eine erklärende Verbindung zwischen der Faktizität von etwas Gegenwärtigem und der Fiktionalität von etwas Vergangenem; zweitens eine Verbindung zwischen der legitimierenden Auszeichnung eines Zustandes mit der Möglichkeit von vielen, pluralen anderen Zuständen, und drittens eine Verbindung zwischen Kontinuität und Bruch.

Eine ähnliche allgemeinere Darstellung von dem Spezifischen der Aitiologie stammt von der Altertumswissenschaftlerin Barbara Kowalzig:

aetiology accounts for queer things: it preferably picks up on features of the real world that strike the human eye as being particularly odd, rare, or remarkable. [Kontingenz] […]

aetiology is the narrated form of diversity in Greek religion. In accounting for diversity, giving an identity to a place and a community of myth-tellers, lies aetiology’s greatest potential for acting as a tale of social relevance [soziale Signifikanz] […]

aetiology reduces the connecting of cause with effect to connecting mythical past directly with the present, thereby achieving a transcendence of time. Aetiology thus engages with history by abolishing it, by denying change through time. [Diskontinuität, Ahistorizität][12]

Aitiologien liefern danach Erklärungen für außergewöhnliche Phänomene, die erstens nicht aus allgemein bekannten Sachverhalten abzuleiten sind (Kontingenz), denen zweitens eine hohe soziale Bedeutsamkeit für das kulturelle Selbstverständnis eines Kollektivs zukommt (soziale Signifikanz) und deren Ursache drittens nicht in eine Kontinuität oder Sukzession mit anderen Phänomenen gestellt wird, sondern in einem Sprung in eine tiefe Vergangenheit einen Anfangspunkt markiert (Diskontinuität, Ahistorizität).

Kontingenz, Signifikanz und Diskontinuität der Aitiologie hängen offensichtlich zusammen. Die Herstellung der historischen Diskontinuität zu einer fernen Vergangenheit gewährleistet einerseits einen Bruch zwischen der Gegenwart und „den heiligen Mächten des Ursprungs“, andererseits aber auch eine „Rückbindung an den Ursprung“ und damit eine Rechtfertigung für das Vorgefundene.[13]

Auch wenn diese Überlegungen aus dem Kontext der Religions- und Geschichtsphilosophie stammen, ist es naheliegend, sie aus diesem Kontext zu lösen und auf die Verfahren der Naturwissenschaften zu beziehen. Dies gilt besonders für die naturwissenschaftlichen Erklärungen, die mittels der Begriffe der Vor- und Urzeit und unter Verweise auf die Tiefenzeit erfolgen. Denn auch die Naturwissenschaften, die Veränderungen in der Zeit beschreiben, haben es mit nicht über Naturgesetze zu erklärenden Kontingenzen zu tun, sie (re)konstruieren hypothetische Formen oder Archetypen, denen eine hohe epistemische Signifikanz zugeschrieben wird und sie verfahren dabei insofern ahistorisch, als auch sie für das Postulat dieser Formen in eine tiefe Zeit der Vergangenheit zurückspringen.

Eine Bestimmung des Begriffs der Aitiologie, der für diese breiten Anwendungsfelder in den Geschichts- und Naturwissenschaften geeignet wäre, könnte so lauten:

Aitiologien sind historische Erklärungen, die ahistorisch verfahren, insofern sie nicht kontinuierliche, schrittweise Rekonstruktionen von Entwicklungen leisten, sondern vielmehr in einem großen Sprung in eine „tiefe Zeit“, d.h. eine lange zurückliegende Vergangenheit, (nicht direkt beobachtete, hypothetische) Ereignisse oder Geschehnisse (›Anfänge‹ oder ›Ursprünge‹) anführen, die den letzten (erklärenden oder rechtfertigenden) Grund für besondere, zunächst kontingent erscheinende Sachverhalte der (extradiegetischen) Gegenwart der Rezipierenden liefern.

Mit dieser Begriffsbestimmung werden drei Ebenen der Aitiologie unterschieden (vgl. die Abbildung): Erstens die Ebene der in der Narration erfolgenden retrospektiven Setzung eines Anfangs, zweitens die Ebene der realen Sukzession von Ereignissen in der Zeit und drittens die Ebene der argumentativen Verwendung der Anfangskonstruktion, explanatorisch oder legitimatorisch, in Bezug auf Ereignisse oder Verhältnisse der Gegenwart. In dieser Schematisierung wird deutlich, dass Aitiologien einen diegetisch-extradiegetischen Übertritt leisten: Sie erklären über die Fiktionalität der Narration etwas in der Wirklichkeit der Rezipierenden: „und seit dieser Zeit haben alle Landwirbeltiere fünfstrahlige Extremitäten“ wäre das typische Ende einer Aitiologie, nicht aber: „vor 365 Millionen Jahren eroberten die Wirbeltiere das Land und entwickelten fünfstrahlige Extremitäten“. Aitiologien enthalten, anders gesagt, einen extradiegetischen Übergang: von einer lang zurückliegenden Vergangenheit in die Gegenwart der erklärenden Erzählung.

Ein paradigmatisch erscheinender, vornaturwissenschaftlicher Fall einer aitiologischen Erklärungserzählung ist die theologisch fundamentale Geschichte vom Sündenfall: Die Erklärung der gegenwärtigen (zumindest potenziellen) Sündhaftigkeit des Menschen, seines gegenwärtigen Unheilszustandesund seinerRettungsbedürftigkeit, aus seinem Ursprung, seiner Abstammung vom ersten Menschen Adam, der gesündigt hat, indem er sich Gottes Willen widersetzte (und sich dabei seiner Freiheit bediente). Die gegenwärtige Natur des Menschen wird verstanden und gedeutet unter Verweis auf die (postulierten) Taten des ersten Menschen: „Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen“ (Röm. 5, 12).[14] Die in Adam angelegte Sündhaftigkeit des Menschen erklärt die gegenwärtige Verfasstheit der Menschen.

Als eine Form der Geschichtsschreibung verfahren Aitiologien notwendig rekursiv oder „schleifenförmig“[15]:Sie gehen von einer jeweiligen Gegenwart und einem jeweiligen gegenwärtigen Interesse aus und blicken zurück auf eine Vergangenheit, deren Zeugnissen oder angenommenen Ereignissen eine Bedeutung für die Erklärung oder Rechtfertigung gegenwärtiger Verhältnisse zugeschrieben wird. Aber nicht nur die Struktur der Geschichtsschreibung, sondern auch die der Geschichte selbst kann schleifenförmig verfasst sein. Dies ist der Fall, wenn der historische Verlauf Faktoren enthält, die durch Vergangenes beeinflusst sind und Zukünftiges kausal verändern können. Von besonderer Bedeutung sind diese im Zeitverlauf kausal wirksamen Aitiologien in den Naturwissenschaften, weil diese die kausalen Strukturen von Prozessen untersuchen.

Zwei historisch einflussreiche Modelle, die die Relevanz von Anfängen im zeitlichen Geschehen selbst verorten, sind mit den Begriffen der Präformation und kausalen Konvergenz verbunden. In den Präformationstheorien der (organischen) Entwicklung wird den Anfängen eine hohe Relevanz verliehen, weil in ihnen alle Anlagen für spätere Entwicklungen bereits vorhanden sind, das Spätere entfalte sich aus dem (durch Gottes oder evolutionäres Design) in der Materie als Potenz Angelegten: ex potentia materiæ praæexistentis.[16] Nach dem Modell der kausalen Konvergenz rührt die erklärende Kraft von Anfängen daher, dass sie eine Vereinheitlichung in der Erklärung von Phänomenen herstellen, indem eine gemeinsame Ursache (common cause) für diese postuliert wird.[17]Diese ermöglicht es, zunächst unzusammenhängende Phänomene, wie etwa das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren und die hohe Iridiumkonzentration in den Erdschichten dieser Zeit auf eine gemeinsame Ursache (einen Meteoriteneinschlag) zurückzuführen. Das gesamte Stammbaumdenken der Biologie folgt diesem Unifikationsmodell, indem Merkmale verschiedener Lebewesen auf gemeinsame Vorfahren zurückgeführt und diese über Begriffe wie ›Prototyp‹, ›Archetyp‹, ›Stammform‹ oder ›Urform‹ als Anfangspunkte ausgezeichnet werden.[18]

Bei zeitlichen Verläufen nach den Modellen der Präformation und der kausalen Konvergenz (Ursachengleichheit) kann zwar ein Zeitpunkt retrospektiv als Anfang von Prozessen ausgezeichnet werden, in diesen Modellen enthält allerdings der Verlauf der Ereignisse selbst kein Moment eines Rückbezugs auf Vergangenes. Anders ist dies bei zeitlichen Verläufen nach einem dritten, besonders für die Biologie zentralen Modell: den Anpassungen. In Prozessen der Anpassung werden Ereignisse der Vergangenheit relevant für zukünftige Verläufe. In den biologisch als Anpassung identifizierten Strukturen hat die Anwesenheit eines Merkmals ihren kausalen Grund in den von ihm ausgehenden Effekten: „it got there because of a consequence of its being there“.[19] Herzen befinden sich in Organismen, weil sie Blut pumpen, weil sie in der Vergangenheit Blut gepumpt haben und sich diese Aktivität für ihre eigene Existenz als vorteilhaft erwiesen hat. Die für die Geschichtsschreibung fundamentale Schleifenförmigkeit, die Früheres im Hinblick auf Späteres deutet, erscheint hier auf kausaler Ebene, indem Wirkungen als Ursachen fungieren. Das Erscheinen dieser kausalen Schleifenförmigkeit ist gleichursprünglich mit der Entstehung des Lebens, denn Leben ist allgemein das Anpassungsgeschehen, das einen permanenten Rückbezug des Gegenwärtigen auf Vergangenes und ein Vorausweisen des Vergangenen auf Späteres enthält. Es verkörpert die elementare Form des Gedächtnisses durch das Auftreten von Faktoren, die durch Vergangenheit beeinflusst sind, um Späteres kausal zu verändern. (Naturwissenschaftliche) Aitiologie ist die Form der Geschichtsschreibung, die diese Schleifenförmigkeit rekonstruiert und dabei „Ursprünge“ identifiziert. Es sind genau die Punkte, in denen Vergangenes mit dem Gegenwärtigen verknüpft wird, um das Zukünftige zu beeinflussen.

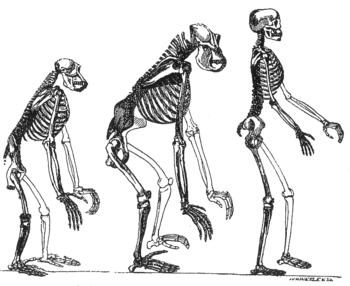

Anpassungserklärungen liefern Begründungen für gegenwärtige Phänomene ausgehend von einer Geschichte des Designs oder der Selektion in der Vergangenheit. Erklärungen für die Fortbewegung des Menschen auf zwei Beinen, die auf Anpassungen beruhen, lauten beispielsweise: weil es sich in der tiefenzeitlichen Vergangenheit unserer Spezies als vorteilhaft erwiesen hat, um Gegenstände zu tragen, Werkzeuge zu gebrauchen, Früchte an Büschen zu erreichen, über hohe Vegetation zu schauen, andere Gruppenmitglieder zu versorgen oder aus anderen Gründen.[20] Es gibt eine Vielzahl von möglichen Gründen für den aufrechten Gang und ein großes Erklärungsprogramm der Biologie ist es, sie als spezifische Anpassungen im Leben unserer Vorfahren zu rechtfertigen. Diese Anpassungsbegründungen sind glasklare Aitiologien: Gegenwärtiges wird unter Bezug auf ein hypothetisches, also zunächst imaginiertes, aber als real angenommenes, lang zurückliegendes Ursprungsszenario erklärt. Die Anpassungserklärungen des aufrechten Gangs enthalten die drei anfangs genannten Elemente: Sie erklären erstens etwas Kontingentes, nämlich unsere relativ zu den anderen Säugetieren seltsame Gestalt. Die Erklärung vollzieht sich zweitens in einem großen Sprung in eine tiefe Vergangenheit, bis zu den Ursprüngen der Menschwerdung, ohne dabei alle anschließenden Transformationen historisch zu rekonstruieren; sie vollzieht sich also in gewisser Weise ahistorisch. Und sie führt drittens Gründe an, die für unser Selbstverständnis und unsere Identität von Bedeutung sind: das Herstellen von Werkzeugen, die Fürsorge für andere mittels des Tragens von Nahrung und den Angehörigen selbst. Das ist sicher a tale of social relevance.[21]

[1] Albert Schwegler, Römische Geschichte im Zeitalter der Könige, Bd. 1, Tübingen 1853, S. 69.

[2] Ebd.

[3] Franz Dorotheus Gerlach, „Sage und Forschung. Ein Vortrag“, Basel 1860, S. 21.

[4] Werner Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Bd. 1 (1933), 2. Aufl. Berlin 1936, S. 491f. Vgl. Kurt von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, Bd. 1, Berlin 1967, S. 627; Georg Rechenauer, Thukydides und die hippokratische Medizin, Hildesheim 1991. Die Analyse schon bei Charles Norris, Cochrane, Thucydides and the Science of History, London 1929, S. 3: „The Histories of Thucydides represent an attempt to apply to the study of social life the methods which Hippocrates employed in the art of healing, and constitute an exact parallel to the attempts of modern scientific historians to apply evolutionary canons of interpretation derived from Darwinian science”.

[5] „la conservazione del mondo e della vita“ als Ziel des Mythos; Raffaele Pettazzoni, „Verità del mito“, in: Studi e materiali di storia delle religioni, Bologna 1948, S. 104–116, hier S. 109; vgl. Walter Burkert, „Mythisches Denken. Versuch einer Definition an Hand des griechischen Befundes“, in: Hans Poser (Hg.): Philosophie und Mythos. Ein Kolloquium, Berlin 1979, S. 16–39, hier S. 29: „Mythos beschreibt bedeutsame, überindividuelle, kollektiv wichtige Wirklichkeit.“

[6] Rudolf Smend, „Elemente alttestamentlichen Geschichtsdenkens“ (1968), in: ders.: Die Mitte des Alten Testaments. Exegetische Aufsätze, Tübingen 2002, S. 89–114, hier S. 96.

[7] Karl Rahner und Herbert Vorgrimler, Kleines theologisches Wörterbuch, Freiburg im Breisgau 1961, S. 36.

[8] Hildegard Cancik-Lindemaier, „Ätiologie (Aitiologie)“, in: Hubert Cancik et al. (Hg.): Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart 1988, S. 391–394, hier S. 391.

[9] Marco Fantuzzi und Andreas Wittenburg, „Ätiologie“, in: Hubert Cancik, Helmut Schneider (Hg.): Der Neue Pauly, Bd. 1, Stuttgart 1996, Sp. 369–371, hier Sp. 369.

[10] Henriette Harich-Schwarzbauer und Cornelis Houtman, „Ätiologie“, in: Hans Dieter Betz et al. (Hg.): Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, 4. Aufl., Tübingen 1998, Sp.- 901–902, hier Sp. 902.

[11] Susanne Gödde und Sebastian Zerhoch, Exposé des Workshops „Anfangsgründe. Aitiologisches Erzählen in Mythos, Literatur und Wissenschaft“, Freie Universität Berlin, 29.-30. Nov. 2018.

[12] Barbara Kowalzig, Singing for the Gods. Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece, Oxford 2007, S. 25f.

[13] Klaus Heinrich, „Die Funktion der Genealogie im Mythos“ (1964), in: ders.: Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie, 2. Aufl., Basel 1982, S. 11–27, hier S. 13f.

[14] Bei Paulus liegt die Erbsündenlehre noch nicht in der entfalteten Form vor, wie sie später besonders einflussreich von Augustinus formuliert wird. Die Grundstruktur des aitiologischen Gedankens der Erklärung eines gegenwärtigen und begründungsbedürftigen Zustandes (der Fähigkeit zur Sünde, zur zumindest potenziellen Schuldhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen) durch ein anfängliches Ereignis (eine Tat des ersten Menschen) findet sich aber schon bei Paulus, vgl. 1 Kor. 15, 22; vgl. auch Josef Finkenzeller, der Otto Kuss folgt: „Paulus spricht von der Erbsünde und bietet ein ausreichendes und solides Fundament für die Erbsündenlehre der späteren Zeit“; [Rez. von Julius Gross, Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas, Bd. 1. Von der Bibel bis Augustinus, München 1960], in: Münchener Theologische Zeitschrift 13 (1962), S. 61–64, hier S. 62.

[15] Albrecht Koschorke, Wahrheit und Erfindung: Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie, Frankfurt am Main 2012, S. 228.

[16] Willliam Harvey, Exercitationes de generatione animalium, London 1651, S. 250.

[17] Carol Cleland, „Methodological and epistemic differences between historical science and experimental science“, in: Philosophy of Science 69 (2002), S. 474–496.

[18] Ernst Haeckel, Die Radiolarien, Berlin 1862, S. 233; zur Geschichte dieser Begriffe siehe Georg Toepfer, „Typus“, in: ders. (Hg.): Historisches Wörterbuch der Biologie, Bd. 3, Stuttgart 2011, S. 537–565; und www.bioconcepts.de.

[19] Larry Wright, Teleological Explanations. An Etiological Analysis of Goals and Functions, Berkeley, Calif. 1976, S. 114; vgl. ders.: „Functions“, in: Philosophical Review 82 (1973), S. 139–168.

[20] John Fleagle, Primate Adaptation and Evolution, 3. Aufl. San Diego 2013.

[21] Für eine ausführlichere Darstellung dieser Zusammenhänge vgl. Georg Toepfer, „Aitiologie und Tiefenzeit. (Re)konstruierte Ursprünge in begründenden Erzählungen“, in: Irmela Krüger Fürhoff et al. (Hg.): Tiefenzeit und Aitiologie, im Erscheinen.

Zitieren: Toepfer, G. (2025). Was sind Aitiologien? Freie Universität Berlin. https://doi.org/10.71875/CCNH-E288